“一梦孤月高悬”,这是一种充满诗意的意象,常常出现在传统文学和艺术作品中。在中国文化中,“孤月”象征着清冷、高洁、孤独与理想。它不仅仅是一种自然现象,更是人们内心世界的隐喻。

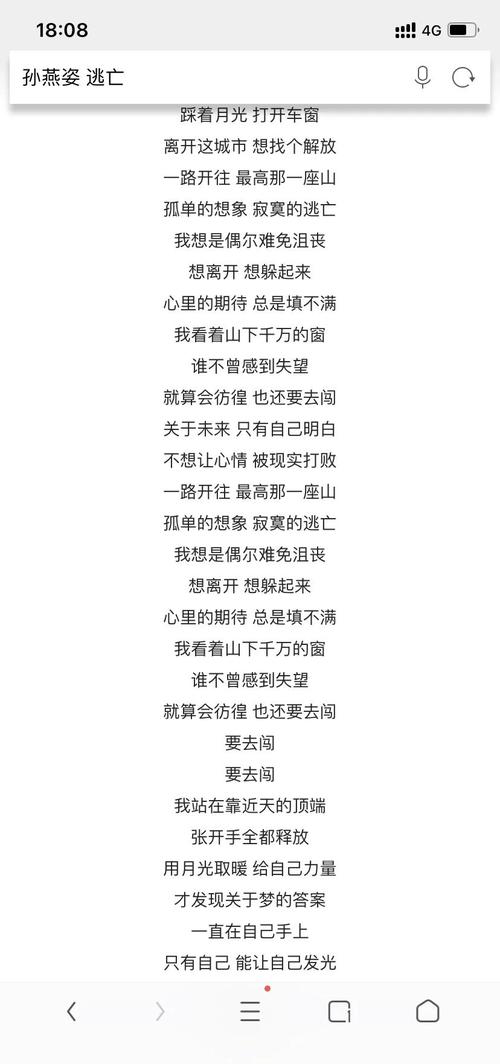

从文化意义上看,“孤月”传达了孤独的美感。在夜空中,月亮常常显得单薄而孤独,但正是这种孤独使其显得更加耀眼。心理学中,这与人类的孤独感相呼应。人们在生活的旅途中常常会体验到孤独,这种孤独感可以激发人的自省与内心深处的情感,无论是积极的还是消极的。

“孤月”也代表着理想和追求。不少文学巨匠,比如李白,在月下吟诗作乐时,将自己的抱负寄托于月亮之上。心理暗示中,这象征着对完美境界的不懈追求。心理学研究表明,追求完美是一种常见的心理现象,在激励个体提高自身标准的也可能导致焦虑和自我否定。

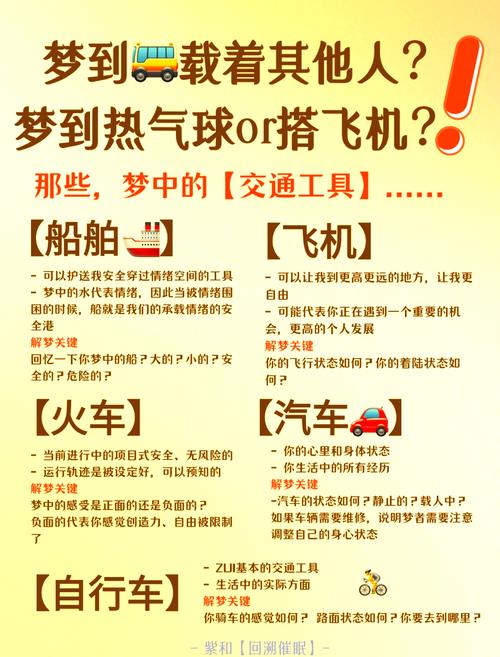

“孤月”引发的另一个心理暗示是神秘与未知。月亮的盈亏变化及其奇幻魅力让人产生无限遐想。心理学家荣格认为,人类对未知事物的探索欲是重要的推动力,它能激励创造力,同时也伴随不确定性带来的恐惧。

在现代社会中,快节奏的生活让人们更容易感受到压力和孤独。“一梦孤月高悬”中的“孤月”提醒我们,在繁忙的生活中停下脚步,倾听内心的声音,找到属于自己的宁静。每个人都需要通过孤独去寻找灵魂的宁静,以此来校准人生方向。

孤月的形象还被用来表达坚韧和独立。这象征着一种无畏孤独且坚持自我的力量。例如音乐家贝多芬他用音乐表达了对命运的抗争,他生命中的“孤月”是他的耳聋症,但这并未阻止他对于音乐的热爱和追求。

还有一种心理暗示是反思与内省。夜晚的静谧和月亮的陪伴为许多人提供了反思的空间,有助于自我觉察和情感梳理。心理学上,内省是人们成长和发展的关键步骤,让我们更好地了解自己。

结合文学作品,如中的林黛玉,她的孤高性格在“孤月”的映衬下显得更为鲜明,似乎预示着她悲剧命运的不可逆转,这反映了孤月蕴含的宿命感。

以叙事手法结束,读者不妨在某个宁静的夜晚,仰望孤月,思考自己的心理状态。那些与“孤月”有关的心理暗示是否在你心中有所回响?

问题:为何“孤月”能如此深刻地影响我们的情感?解答:孤月作为一种简单却深邃的自然现象,其静谧的力量能够让人反思内心最真实的感受,从而引发丰富的情感共鸣。正是这份安静与孤独的结合,使得“孤月”成为人类情感的深邃镜像。